La tierra del Minotauro

En las últimas décadas, la isla de Creta ha protagonizado numerosos hallazgos arqueológicos.

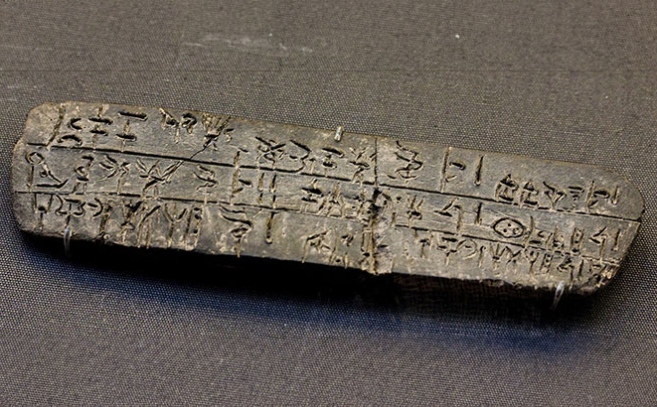

En apenas 50 años, han salido a la luz numerosos yacimientos; uno de ellos, el palacio de Kato Zakros, fue desenterrado en los años sesenta y hoy sabemos que su puerto fue un emporio clave en las relaciones entre Creta y Egipto. Los especialistas que abordan el estudio de esta cultura, punto de inflexión entre la historia y la prehistoria de Europa, se topan con una serie de problemas de difícil solución. Ello se debe, entre otras causas, al escaso conocimiento que se posee sobre los tipos de escritura hallados en la isla: un método arcaico jeroglífico, dos lineales (el A y el B, este último el único parcialmente descifrado hasta la actualidad) y el pictográfico, visible en el misterioso disco de Festo. Otro factor determinante es la ausencia de textos de la mayoría de los registros arqueológicos. En su Historia General del Arte, Sánchez Pijoan señala: «Mientras en Egipto y Asia occidental los retratos de faraones y reyes van acompañados de nombres y los documentos escritos detallan hechos de sus reinados, en el mundo prehelénico los encontramos rodeados de una niebla irisada de leyenda; las piezas no declaran su nombre, son fantasmas vivos, mitos reales».

Al investigar los escasos datos sobre esta cultura nos encontramos con la paradoja de que, en gran medida, su memoria histórica ha llegado hasta nosotros a través de la visión mitológica del periodo clásico griego. Esta carencia de datos fiables supone que la mayoría de las hipótesis sobre el mundo cretense continúen en el terreno de la especulación, quedando sin desvelar cuestiones como su enigmático origen y ocaso, o sus sistemas jerárquico y religioso.

La teoría más aceptada en círculos académicos sugiere que los primeros colonos de la isla llegaron en el periodo neolítico desde el suroeste de la península de Anatolia, a bordo de rudimentarias barcazas. Estos primigenios pobladores situarían su hábitat en torno a las cuevas, ubicando allí santuarios consagrados a la Gran Diosa Madre, cuyo culto habían traído con ellos. Varios milenios más tarde, hacia el año 2700 a.C., la sociedad cretense aparece mucho más compleja y desarrollada, y comienza a recibir las primeras influencias de Egipto y de Oriente Medio. Tiempo después, surge en Creta una novedosa y fascinante cultura que, quizás debido a su posición estratégica en el Mediterráneo, se erigió en la Edad de Bronce como la primera potencia naval, alcanzando una extraordinaria expansión marítimo-comercial conocida como «talasocracia minoica».

El arqueólogo Sir Arthur Evans, quien comenzó las excavaciones en las ruinas del palacio de Cnossos en el año 1900, se ganó el prestigio de haber descubierto una civilización fascinante. Sin embargo, los intelectuales griegos insisten en que el verdadero descubridor del palacio de Cnossos no fue Evans; antes que él, otra persona había comenzado a excavar en la zona: Minos Kalokairinos (o Calokerinos) un desconocido comerciante de Heraklio, quien sería el auténtico pionero en investigar la cultura minoica.

A pesar del incuestionable mérito de Sir Arthur Evans, son muchos sus detractores y la polémica en torno a su persona ya se desató al inicio de las excavaciones, debido a las discutidas restauraciones que realizó. Además, la disposición de algunas habitaciones del palacio de Cnossos, junto con su decoración y supuesta funcionalidad, parecen ser fruto de la imaginación del británico. Tomando como referencia a los antiguos autores griegos -especialmente al poeta Homero y al historiador Tucidides-, Evans relacionó las ruinas de este palacio con el legendario rey Minos (de cuyo nombre deriva el término minoico) quien, según los relatos prehelénicos, extendió sus dominios por el Egeo gracias a una fabulosa flota, casi 2.000 años antes de Cristo. Curiosamente, Evans creó una especie de axioma que, a pesar de los datos sesgados sobre los que se sustenta, todavía prevalece en el ámbito académico.

No se puede obviar que Homero, supuesto autor de La Iliada y La Odisea, también menciona a Idomeneo como un rey cretense, descendiente de Minos, que combate en la guerra de Troya junto a los demás caudillos micénicos o aqueos. Pero el problema estriba en que estas narraciones -de carácter mitológico-, aparecen entremezcladas con los primeros estudios históricos y con la transmisión oral recogida por los ancestros griegos; y si tenemos en cuenta que tanto Homero como Tucidides realizaron sus escritos varios siglos después del ocaso de la cultura minoica, es lógico que surjan dudas a la hora de situar la saga de los reyes cretenses en un contexto histórico adecuado. Para muchos autores, los nombres de Minos, Catreo, Deucalion e Idomeneo, supuestos gobernantes en los palacios de Cnossos, Festos, Zakro o Malia, podrían pertenecer a líderes de dinastías micénicas o aqueas que se instalaron en la isla tras la misteriosa caída de la cultura Minoica hacia el año 1450 a.C., puesto que los hallazgos arqueológicos pertenecientes al periodo más representativo y álgido de esta civilización (entre 2000 y 1600 años a.C.), parecen indicar que en Creta gobernó durante siglos una pacífica corte de tipo matriarcal, ya que en la isla apenas se han encontrado armas u otros indicios relacionados con la guerra y tampoco hay restos de murallas o fortificaciones. El culto a la Diosa Madre Cuando se desenterró la fabulosa villa de Hagia Triada, cerca del palacio de Festos, una de las características de la vivienda que más sorprendió a los arqueólogos fue la ausencia de decoración que indicara la presencia de algún rey o jerarca varón. Es más, se exhumó un singular sarcófago de piedra en cuyos frentes aparecen algunas escenas que podrían desvelar algunas claves sobre los misterios de la religión minoica y su carácter matriarcal. En una de las pinturas se aprecia claramente a una elegante mujer que, situada junto a un «hacha de doble filo» o labris -símbolo dual que aunaba el poder material y espiritual- parece oficiar el ritual propiciatorio de un toro. En otro de los lados del sarcófago aparecen dos diosas o sacerdotisas que conducen un carro tirado por grifos, animales sagrados que solían asociarse con el culto al más allá y la Diosa Madre.

Por otra parte, la existencia de estas lujosas construcciones residenciales, tan cercanas a los palacios, pone en entredicho la finalidad de los mismos, hasta el punto de que algunos especialistas se plantean la hipótesis de que realmente estos palacios no fueran tales, sino más bien lugares destinados al culto religioso, juegos y competiciones. De hecho, la estructura de los palacios cretenses, articulada alrededor de un gran patio central, se conformaba por innumerables habitaciones y laberínticos pasillos, excesivamente abiertos a las inclemencias del invierno.

Cuando visité las ruinas de la ciudad costera de Malia, excavadas a principios del siglo XX, también pude apreciar esta desconcertante característica. El complejo posee unas particularidades únicas que lo diferencian de Cnossos o Festos, ya que la planta original del palacio apenas ha sido alterada. Allí aún se aprecian los restos del pavimento original y parte del estucado de columnas y muros. Malia quedó prácticamente arrasada tras el desastre provocado por la explosión del volcán de Santorini; su puerto fue tragado por las aguas y el lugar quedó deshabitado, desapareciendo hasta su descubrimiento a principios del siglo XX, ya que no se menciona su existencia ni en la época griega o romana ni tampoco en otras posteriores.

Paseando entre estas ruinas se puede sentir con claridad la importancia del gran patio como punto neurálgico de celebraciones. Cerca de su entrada sur hay una misteriosa mesa pétrea circular llamada kernos, sobre la cual se supone que se depositaban ofrendas votivas relacionadas con el culto a la fecundidad. En el mismo centro del patio hay un altar cuadrangular semienterrado, sobre cuya advocación y función tampoco se sabe gran cosa, aunque se intuye su relación con la Diosa Madre o con alguna de sus arquetípicas representaciones. El temible minotauro Es muy probable que la laberíntica disposición de los palacios minoicos haya sido el factor principal que llevó a Evans a asociar el palacio de Cnossos con el mitológico relato del Laberinto del Minotauro, el temible monstruo al que finalmente venció el héroe Teseo. Ello estaría a su vez condicionado por el hallazgo de piezas relacionadas con el culto al toro y la espectacular taurokathapsia (tauromaquia), brillantemente plasmada en los frescos de Cnossos, en donde se aprecia a esbeltos y ágiles jóvenes de ambos sexos realizando ejercicios acrobáticos sobre este animal.

En el caso de la leyenda del Minotauro, tal vez la clave que nos permita interpretar el sentido mítico de este dilema histórico se encuentre en el hecho de que las celebraciones taurinas de la antigua Creta, en las que los participantes -y no el toro-, se jugaban la vida, tenían un carácter religioso y formaba parte de un complejo y desconocido ritual vinculado al culto de este sagrado bóvido, asociado a los rituales de fertilización de la tierra. Es muy probable, que la taurokathapsia conllevara algún tipo de prueba que neófitos, o bien algún infractor o infractora, tuvieran que superar para lograr el favor o el perdón de las fuerzas divinas. De hecho, el valor místico de los acróbatas queda constatado al comprobar que en muchas ocasiones los saltadores, especialmente las mujeres, llevan un nudo sujeto en la cabellera que, en ocasiones, dejaban delante del toro para ofrecerle la celebración de los juegos. Este «nudo sagrado» se combinaba con frecuencia en las representaciones sacras con el «doble hacha» (el ambivalente símbolo ya mencionado) y no cabe la menor duda de que poseía un carácter espiritual. La diosa egipcia Isis tenía un nudo muy similar. El poder de la serpiente Otro de los aspectos destacados de esta fascinante cultura lo constituye la exaltación y el culto a las serpientes. Este animal, al igual que los toros y las cabras salvajes, estaba consagrado a la divinidad femenina, algo que ya sucedía también en el Antiguo Egipto, donde aparecía asociada a la diosa Isis. En algunas estatuillas minoicas, las sacerdotisas o iniciadas que encarnaban a la Diosa se adornan los pliegues del mandil con serpientes y a menudo sus peinados se ven arrebujados de estos reptiles. En otros motivos, las sujetan con los brazos en alto a modo de ofrecimiento cultual o de ostentación y alarde del dominio sobre el animal.

Este tema de la consagración litúrgica de las sacerdotisas-diosas hacia la naturaleza y a sus fuerzas elementales se reitera tan a menudo en el arte minoico que nos lleva a pensar que la cosmogonía de este pueblo, carente de panteón, consistía básicamente en una suerte de elementos animistas estructurados sobre un complejo sistema metafísico matriarcal. Esa figura femenina divinizada, suelen representarse entre cabras, grifos, serpientes, con gatos sobre la cabeza y palomas revoloteando a su alrededor. A veces mencionada como Potnia-teron (la fiel cazadora) otras como Rea y más tarde Cibeles, Deméter o Atenea, se trata, indudablemente, de la misma entidad manifestada en sus variados arquetipos, aquella que moraba en las profundidades de la tierra, la Gran Diosa Madre, cuyo culto en el interior de las cuevas perduró en Creta hasta el periodo clásico helenístico y buena prueba de ello son los hallazgos realizados en las principales grutas sagradas de la isla, donde se han encontrado estatuillas femeninas, entorno a las cuales se depositaron a lo largo de aquellos siglos cientos de exvotos.

No se sabe con exactitud en qué consistían lo ritos iniciáticos ni otros Misterios del periodo minoico, pero se intuye que eran muy frecuentes y de diversa naturaleza. Algunas estatuillas de diosas en posición y actitud de trance extático, cuya diadema está adornada por tres amapolas de opio, nos indican que el uso de ciertas drogas era práctica habitual en las celebraciones religiosas. En el yacimiento del palacio de Zakro apareció un cáliz de obsidiana negra que se usaba para depositar un desconocido brebaje, consumido por los participantes en las ceremonias sagradas representadas en los murales y sellos de dicho palacio. Probablemente, las bebidas contenidas en estos misteriosos cálices litúrgicos estaban mezcladas con sustancias psicotrópicas o con alguna otra droga con propiedades energéticas o trascendentes que facilitaban la ascesis mística de los participantes, situando a estos en un contexto anímico y psicofísico que en la actualidad apenas podemos llegar a imaginar.

Comentarios

Nos interesa tu opinión